আমরা গত পর্বে ইহুদি জাতির গোরাপত্তনের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। আমাদের আজকের এই পর্ব আমরা ঠিক সেখান থেকেই শুরু করবো যেখানে আগের পর্ব শেষ করেছিলাম। আমরা সর্বশেষ দেখেছিলাম, ইহুদিদের মদিনায় কিরকম প্রভাব ছিল এবং তাদের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল। এবার আমরা জানবো ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদি ষড়যন্ত্রের প্রভাব এবং আরো আলোচনা থাকবে ইহুদি জাতি এবং ইহুদি ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। আর থাকছে বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্তি, জায়োনিস্ট কারা বা জায়োনিজম বাদের প্রসার কিভাবে হলো এবং ইসলামিক প্রেক্ষাপটে ইহুদিদের ভবিষ্যত পরিকল্পনাই বা কি।

তাই এসব বিষয়ে পরিপূর্ণ একটি ধারণা লাভ করতে হলে আজকের পর্ব টি অত্যন্ত মনযোগ সহকারে পুরোটা পড়বেন।

যারা প্রথম পর্ব পড়েননি নিচের লিংকে গিয়ে প্রথম পর্ব পড়ে নিতে পারেন।

ইহুদি জাতির ইতিহাস, সেই শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত, পর্ব-০২

ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদি ষড়যন্ত্রের প্রভাব

ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদি ষড়যন্ত্রের প্রভাব ইসলামের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। মদিনায় ইহুদি গোত্রগুলোর প্রথম দিকের ষড়যন্ত্রগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের বীজ বপন করেছিল। তাদের চুক্তি লঙ্ঘন, মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে গোপন আঁতাত এবং নবী মুহাম্মদ (সা.) এর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা মুসলিমদের জন্য বড় ধরনের হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এসব ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ, মুসলিমদেরকে প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল, যার ফলে মদিনায় ইহুদি গোত্রগুলোর একের পর এক পতন ঘটে। এই ঘটনাগুলো মুসলিমদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য সতর্কবাণী হিসেবে কাজ করেছিল।

দীর্ঘমেয়াদীভাবে, ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদি ষড়যন্ত্রের প্রভাব ইসলামের প্রসার এবং তার প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরও দৃঢ় করেছিল। মুসলিমরা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিপদ সবসময় বিদ্যমান থাকবে, যা তাদেরকে আরও সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিল। ইহুদিদের এই ষড়যন্ত্র ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য একটি বড় শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায়, যা তাদেরকে ভবিষ্যতে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও কৌশলগতভাবে কাজ করার প্রেরণা দেয়। এসব ঘটনা ইসলামের রাজনৈতিক এবং সামরিক স্থিতিশীলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং ইসলামিক সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রসারকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ইহুদি ধর্ম এবং ইহুদি জাতির পার্থক্য

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর বার সন্তানের মধ্যে একজনের নাম ছিল ইয়াহুদা। আর এই সন্তানের বংশই পরবর্তীতে সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে। আর যে কারণে বনী ইসরাঈল এরই আরেক নাম হয়ে ওঠে ইহুদি। এখানে হয়তো একটা বিষয় স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে ইহুদি ধর্ম এবং ইহুদী বংশ দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। অর্থাৎ আপনি চাইলে ইহুদী ধর্মের অনুসারী হতে পারবেন কিন্তু ইহুদি বংশের অনুসারী হতে পারবেন না। কেননা এর জন্য আপনার পরিবারকে হতে হবে ইহুদী বংশের অনুসারী। বর্তমানে পৃথিবীতে যত ইহুদী রয়েছে তারা সকলেই ইহুদী ধর্মের অনুসারী, আর এদের মধ্যে ঠিক কতজনই ইহুদি জাতির উত্তরাধিকারী তা একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহই ভাল জানেন।

আরো ভালোভাবে বলতে গেলে ইহুদি ধর্ম এবং ইহুদি জাতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জাতিগত পরিচয়ের পৃথক অস্তিত্ব। ইহুদি ধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম যা প্রায় তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে অনুশীলন করা হচ্ছে। এই ধর্মে যিহোবার প্রতি বিশ্বাস, তাওরাতের অনুসরণ, এবং ইহুদি ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা গুরুত্বপূর্ণ। ইহুদিবাদীরা তাদের ধর্মীয় উপাসনা এবং আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন যা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ। ইহুদি ধর্ম মূলত ধর্মীয় শিক্ষা এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত, যা সমস্ত ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের একত্রিত করে এবং তাদের মধ্যে একটি ধর্মীয় বন্ধন তৈরি করে।

অন্যদিকে, ইহুদি জাতি একটি জাতিগত গোষ্ঠী যা একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ, ভাষা, সংস্কৃতি, এবং ইতিহাস দ্বারা সংজ্ঞায়িত। যদিও ইহুদি জাতি এবং ধর্মের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, ইহুদি জাতি এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা ইহুদি ধর্মের অনুশীলন করেন না বা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী। ইহুদি জাতির সদস্যদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামাজিক আচরণ, এবং পারিবারিক বন্ধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইহুদি জাতি একটি জাতিগত পরিচয় যা ইহুদি ধর্মের অনুসারী নাও হতে পারে, কিন্তু তারা ইহুদি জাতির সদস্য হিসাবে স্বীকৃত। এই পার্থক্যটি ইহুদি ধর্ম এবং ইহুদি জাতির পৃথক পরিচয় এবং অস্তিত্বকে নির্দেশ করে।

ইহুদীরা কেন আজ পথভ্রষ্ট?

আমরা আজকে আপনার সামনে যে ইতিহাস তুলে ধরব তা হল ৪ হাজার বছরেরও পুরনো এক ইতিহাস। ৪ বছরের পুরনো এই ধর্মের অনুসারীরা কেন আজ বিপথগামী? বিশেষ করে দাউদ আলাই সালাম, সুলাইমান আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাই সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম এর মত নবীগণের আগমন যে বংশে ঘটেছিল যে ধর্মের অনুসারীদের তারা আসমানী কিতাবের ঐশী বাণী শুনিয়েছিল তারা কেন এক আল্লাহর উপাসনা ছেড়ে সিম্বল অফ গড বা ঈশ্বরের সাংকেতিক চিহ্ন কে বিশ্বাস করছে? তা নিয়ে মানুষের মনে কৌতূহলের শেষ নেই। অথচ দেখা যায়, প্রতিটা যুগে প্রতিটা নবীর সময়ে তারা পথভ্রষ্টতার চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করেছিল।

আবার কখনো কখনো তাদের উপর তরবারি চালানোর প্রয়োজনও হয়েছিল। তাদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে তাদের হেদায়েতের দিকে আহবান করার জন্য প্রেরিত নবীরাও মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে বদদোয়া করেছিল।

যার কারণে তারা পরিণত হয়েছে অভিশপ্ত এক জাতি হিসেবে। যাদের ব্যাপারে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল এরা পৃথিবীর বুকে যেখানেই যাবে সেখানে বিতাড়িত হবে, অপমানিত হবে, লাঞ্ছিত হবে। আর হয়েছিলও তাই। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সময়কালে ইহুদি জাতির মিশরের রাজ ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল।

ধন সম্পদ প্রভাব প্রতিপত্তিতে তারা অন্যান্য সকলের চেয়ে বেশি এগিয়েছিল। মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালার সকল নিয়ামত তাদের মাথার উপর ছায়া বর্ষণ করেছিল। আল্লাহ তাআলার অগণিত নিয়ামত পেয়ে তারা দিনের পর দিন হয়ে উঠেছিল বেপরোয়া, অহংকারী এবং অত্যাচারী। আল্লাহর প্রেরিত বাণী অগ্রাচ্য করে নানান অপরাধী তারা লিপ্ত হয়ে উঠেছিল। আর সে কারণে মহান রাব্বুল আলামিন তাদের উপর থেকে রহমত উঠিয়ে নেন। আস্তে আস্তে তারা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়ে দাসে পরিণত হয়। তাদের উপর চড়াও হয় ফারাও সাম্রাজ্যের অত্যাচার। ফারাওদের জুলুমের পরিমাণ এতটাই ছিল যে তারা সর্বদা ইয়া নফসি ইয়া নাফসি করতো। খোদাতালার কাছে তারা এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতো। অবশেষে মুসা আলাই সালাম এর আগমন এবং ফিরাউন কে নীল নদে ডুবিয়ে মারার মাধ্যমে তারা মুক্তি পায়।

ফারাও সাম্রাজ্য কাদের ছিল?

ফারাও সাম্রাজ্য ছিল প্রাচীন মিশরের একটি রাজবংশিক শাসনব্যবস্থা, যা মূলত বর্তমান মিশরকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই সাম্রাজ্য প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ থেকে ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং এটি ছিল প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সাম্রাজ্য। ফারাও শব্দটি মূলত মিশরের রাজাদের জন্য ব্যবহৃত হতো, যারা দেবতার সমতুল্য বলে বিশ্বাস করা হতো এবং তারা ধর্মীয়, সামরিক, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ফারাওরা ছিলেন মিশরের শাসক, যারা প্রাসাদ, মন্দির, এবং বিশাল পিরামিড তৈরি করতেন, যা তাদের শাসনকালের প্রতীক হিসেবে থেকে গেছে। ফারাও সাম্রাজ্য বিভিন্ন রাজবংশের অধীনে বিভক্ত ছিল এবং এই রাজবংশগুলো মিশরের ইতিহাসে নানা সময়ে শাসন করেছিল।

ফারাও সাম্রাজ্যের শাসনকালে মিশর ছিল একটি সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামরিক শক্তি। ফারাওরা মিশরের জনগণের ধর্মীয় উপাসনা পরিচালনা করতেন এবং তারা মিশরীয় দেবতাদের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হতেন। তাদের নেতৃত্বে মিশরীয় সভ্যতা তার স্বর্ণযুগে পৌঁছেছিল, যার মধ্যে উন্নত কৃষি, স্থাপত্য, এবং শিল্পকলা উল্লেখযোগ্য। ফারাও সাম্রাজ্য বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদেশি আক্রমণ, এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফারাও সাম্রাজ্যের পতনের পরেও এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং মিশরের সভ্যতা প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির উপর গভীর ছাপ ফেলেছিল।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং ফেরাউনের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হবার পর বনী ইসরাঈল ফারাওদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা আবার ফিরে যায় তাদের সেই জঘন্য পুরনো রূপে। মুসা আলাইহিস সালাম এর জীবনদশাতেই গরু পূজার মত গর্হিত কাজ তারা করে বসে। তখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশে সকল গরু পূজারীকে হত্যা করা হয়। অতঃপর মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইল দের কে নিয়ে রওনা হন কেনান অঞ্চলে। এই সেই কেনান, যা আপনারা আমরা বর্তমানে ফিলিস্তিন নামে চিনে থাকি। আর যেখানে অবস্থিত রয়েছে মুসলমানদের প্রথম কেবলা। কেনান সম্পর্কে ইহুদীদের বিশ্বাস হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা করা হয়েছিল যে একদা এ অঞ্চল ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধরকে দেওয়া হবে। তারা আজও সেই বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে। কেনান এবং ফিলিস্তিন নিয়ে আমাদের আর্টিকেলের পরবর্তী পর্যায়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আগমন

মুসা আলাইহিস সালাম এর সাথে তারা কেনানে আসার পর কিছুটা সভ্য এবং সুস্থির হলেও মূসা আলাইহিস সালামের ওফাতের পর পর তারা পুনরায় পাপের রাস্তা বেছে নিতে থাকে। একটা সময় তাদের সীমালংঘন এতটাই ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছায় যে তারা সত্যিকার অর্থেই পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তারপর তারা মূর্তিপূজা শুরু করে। তখন তাদের ঐক্যতা নষ্ট হয়। ফলে বিদেশী শক্তি তাদের নিজেদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ইহুদিরা তাদের নিজ ভূমিতে মানবেতর জীবন যাপন করতে শুরু করে। এবারও তাদের উপর চরম অত্যাচার দেখে মহান রাব্বুল আলামিন এর রহমত বনি ইসরাঈলদের উপর বর্ষণ হয়। আল্লাহ আরেকজন শ্রেষ্ঠ নবীকে তাদের উপর পাঠান।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এসে তাদেরকে পৌত্তলিক তথা মূর্তি পূজারীদের হাত থেকে রক্ষা করেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং উনার ছেলে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর হাত ধরে ইহুদি জাতি আবার পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ফিলিস্তিনে অবস্থিত প্রথম কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণ করেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্তি

বাইতুল মুকাদ্দাস, যা আল-আকসা মসজিদ নামে পরিচিত, মুসলিমদের জন্য একটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান এবং এর গুরুত্বকে কেন্দ্র করে কিছু প্রচলিত ভ্রান্তি রয়েছে। এসব ভ্রান্তির কারণে মুসলিমদের ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কে ভুল বোঝাপড়া তৈরি হতে পারে। এখানে বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে কিছু সাধারণ ভ্রান্তি ও তাদের সত্যতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে একটি ভ্রান্তি আমাদের সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করে সোনালী রঙের যে গম্বুজের ছবি আমরা সচরাচর দেখি বায়তুল মুকাদ্দাস সেটাই। আবার অনেকে অস্বীকার করে বলে যে, এর পাশে ছোট্ট করে কালো রংয়ের যে গম্বুজ দেখা যায় সেটিই আসল বায়তুল মুকাদ্দাস। সোনালী রঙেরটা ইহুদিদের উপাসনালয়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এখানে উভয়পক্ষই ভুল করেন।

কিন্তু আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে অনেক ভ্রান্তি এবং ভুল বিশ্বাসের কারণে ব্যাপক হয়রানি এবং ক্ষয়ক্ষতির মোকাবেলা হতে পারে। জেনে রাখা ভালো সোনালী রঙের যে গম্বুজ সেখানে অবস্থিত তা প্রায় ১৭ শত বছর পূর্বে উপসনালয় ছিল ইহুদিদের জন্য। তবে পরবর্তীতে সে মন্দির ধ্বংস হলে তা কয়েকশো বছর পর্যন্ত খালি অবস্থায় থাকে।

অতঃপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু ফিলিস্তিন বিজয়ের পর সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। মূলত যুগে যুগে বাইতুল মুকাদ্দাস ইতিহাসের পাতায় অনেকবার যুদ্ধের মোকাবেলা করেছে। বারবার শিকার হয়েছে প্রতিহিংসার। আর যার কারণে ধ্বংস হয়েছে বহুবার। যতবার বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস হয়েছে ততবারই কোন না কোন নবী বা মুসলিম শাসকের হাতে নির্মিত হয়েছে।

সুতরাং সোনালী রঙের গম্বুজ যার ডুম অফ দ্যা রক হিসেবে পরিচিত, আর কালো রঙের গম্বুজ যা টেম্পল অফ সোলাইমান হিসেবে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে তা উভয়ই বাইতুল মুকাদ্দাস বা মসজিদুল আকসা। ওই দুই উভয় গম্বুজকে ঘিরে যে বাউন্ডারি দেয়া, সেই বাউন্ডারির মধ্যে যেকোনো জায়গায় যদি কেউ সালাত আদায় করে তবে তা বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদুল আকসা এর ভিতরে সালাত আদায় করার নেকি পাবে।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর মৃত্যুর পর

আর্টিকেলের এ পর্যায়ে চলুন আবার ফিরে আসা যাক ইহুদিদের ইতিহাস সম্পর্কে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর মৃত্যুর পর ইহুদীরা খুব বেশিদিন মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালার পথে স্থির থাকেনি। তা আল্লাহর ইবাদতে বেশিদিন লিপ্ত থাকেনি। তারা আস্তে ধীরে আবার শয়তানের উপাসনায় মত্ত হয়ে যায়। তখনকার যুগে তাদের শাসকেরা করতে অগ্নি পূজা এর মতো জঘন্য অপরাধ।

হযরত মুসা আলাইহি সালাম এর মাধ্যমে যে আসমানী কিতাব এসেছিল, যে তাওরাত তাদেরকে জীবন বিধান হিসেবে দেয়া হয়েছিল। তাতে তারা নিজেদের সুবিধামতো পরিমার্জন করার মত ধৃষ্টতা দেখায়। আর তাদের এমন নির্লজ্জতার কারণে তারা বারবার আল্লাহর শাস্তির মধ্যে পড়ে। কখনো দেখা যায় তারা গৃহহীন হয়ে পড়েছে। যাযাবরদের মত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনো বা তারা গণহত্যার শিকার হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ব্যাভিলিয়নীয়দের দ্বারা গণহত্যার শিকার হওয়া। রোমান সাম্রাজ্যের দ্বারা সিরিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে আরব ভূখণ্ডে আশ্রয় নেয়া। আবার সেখানেও ১০০ বছরের বেশি টিকে থাকতে পারেনি এই ইহুদি জাতি।

ইউরোপে ইহুদিদের আগমন

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় আরব থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাযাবরের মতো ঘুরে বেরিয়ে তারা চলে যায় ইউরোপে। আজ আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন ইসরাইলের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইউরোপ। তবে মজার ব্যাপার হলো, ইসরাইলের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইউরোপ একসময় ইহুদিদের ইউরোপের মাটিতে আশ্রয় দেয়নি। তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দূর দূর করে। চালিয়েছিল গণহত্যা। আপনারা হয়তো জানেন ইউরোপিয়ান শাসক তথা জার্মানি নাৎসীবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডলফ হিটলার নিজ হাতে হত্যা করেছিল প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে। ইতিহাসে যা হলোকাস্ট নামে পরিচিত। তবে ইহুদীদের এমন অপদস্ত হওয়া এবং কঠিন শাস্তির মুখে পড়ার যে ব্যাপারটা শুধুমাত্র মহান রাব্বুল আলামিনের অবাধ্যতার কারণে হয়েছে এমনটাও নয়।

ঐতিহাসিকগণ দাবি করেন ইহুদীরা বরাবরই সবসময়ই বেশ ধূর্ত চালাক এবং বেইমান প্রকৃতির ছিল। তারা যখন যে স্থানে বসবাস শুরু করতো প্রথমে সেখানকার স্থানীয়দের সাথে ভালো ভাব জমিয়ে তাদের থেকে জায়গা জমি কিনত। তারপর তাদের এক সময় উচ্ছেদ করে দিয়ে নিজেরা দখল করে বসবাস শুরু করতো। ইহুদি বংশের লোকেরা সাধারণত ব্যবসায়ী হতো। এবং তাদের ব্যবসার কৌশল খুবই আধুনিক এবং সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে থাকতো। আর যে কারণে তারা যাযাবরের মতো ঘুরলেও অর্থ সম্পদের কোন অভাব কখনোই তাদের ছিল না। আর সেই অর্থ কাজে লাগে তারা স্থানীয়দের উপর শরীর ঘোরাতো।

তখন স্থানীয়দের চোখে এমনকি সেসব রাজাদের কাছেও তারা অপরাধী এবং বহিরাগত লুটেরা হিসেবে চিহ্নিত হতো। আর বিতাড়িত হতো। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করার পর ইহুদীরা এক সময় বুঝতে পারল যেকোনো সমাজে আশ্রয় নিতে গেলে এবং সে সমাজকে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে হলে শিক্ষা এবং অর্থের কোন বিকল্প নেই। কেননা একমাত্র শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিদেরই যে কোন সমাজের উঁচু স্তরে গ্রহণযোগ্যতা থাকে। আর সে কারণেই তারা অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে।

আজকে আমরা যে আধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তির ইসরাইল রাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছি তা একমাত্র তাদের হাজার বছরের অধ্যবসায়ের ফলে সম্ভব হয়েছে। ইহুদিদের ইতিহাসে সবচেয়ে যুগান্তকারী অধ্যায় নিঃসন্দেহে ফিলিস্তিন দখল এবং সেখানে নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তৈরি করা। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ইহুদীরা বিশ্বাস করে এসেছে যে সৃষ্টিকর্তা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে তাদের জন্য একটি ভূখণ্ড বরাদ্দ করে রেখেছে। যে ভূখণ্ডের মালিকানা একমাত্র তাদেরই। সেই ভূখণ্ডের নাম কেনান। যা বর্তমান ফিলিস্তিন এবং আশেপাশের কিছু অঞ্চল। ইহুদীদের এই বিশ্বাস মূলত তাদের হাতে বিকৃত তাওরাত কিতাবের উল্লেখিত একটি ঘটনা থেকে।

যে ঘটনায় বলা হয়েছে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা স্বপ্নের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে কেনান অঞ্চলের মতো পবিত্র ভূমি তার সন্তানদেরকে দেওয়া হবে। এ ঘটনা তাদের কাছে জ্যাকব লেডার ড্রিমস নামে পরিচিত। জ্যাকব লেডার ড্রিমস থিওরিতে বিশ্বাসী ইহুদীরা যখনই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তখনই এ অঞ্চলে এসে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করত। তারা এমনকি এটাও বিশ্বাস করত যে পৃথিবীর ধ্বংসের আগে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মসীহা নামে একজন দূত এসে অবশ্যই তাদেরকে এই প্রমিস ল্যান্ড এর ভিতর থাকার ব্যবস্থা করে দিবে।

জায়োনিস্ট কারা এবং জায়োনিজমের বিভিন্ন দিক

সর্বশেষ ১৮ শতাব্দীতে ইহুদিরা যখন নিজেদের ধর্মপরিচয় আত্মগোপন করে ইউরোপে বসবাস শুরু করেন তখন থিওডর হারজেল নামে তাদেরই একজন ব্যবসায়ী ফিলিস্তিনকে নিজেদের দখলে আনার লক্ষ্যে ১৮৯৭ সালে জায়নবাদ বা জায়নিজম আন্দোলন শুরু করে। তিনি ইহুদীদের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেন একদিন তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার ওয়াদা কৃত অঞ্চলে বসবাসের সুযোগ পাবেন। এই আন্দোলনকে যারা সমর্থন করে, এবং এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে নিজেদের গর্বিত ভাবে তাদেরকে বলা হয় জায়নিস্ট। পরবর্তীতে ইসরাইল যখন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায় তখন তারা থিওডর হারজেলকে ইজরাইল রাষ্ট্রের জাতির পিতা হিসেবে ঘোষণা করে।

জায়োনিস্টরা হলো এমন একটি রাজনৈতিক ও আদর্শিক আন্দোলনের অনুসারী, যা মূলত ইহুদি জাতির জন্য একটি নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যা বর্তমানে ইসরায়েল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। জায়োনিজমের উৎপত্তি ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে, যখন ইহুদি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং তারা ক্রমবর্ধমান অ্যান্টিসেমিটিজম ও নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। থিওডোর হার্জল, যাকে আধুনিক জায়োনিজমের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, ১৮৯৬ সালে “দ্য জুইশ স্টেট” নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ইহুদি জনগণের জন্য একটি নিজস্ব জাতি-রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

জায়োনিজমের মূল লক্ষ্য ছিল ইহুদি জনগণের জন্য একটি নিরাপদ ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য চর্চা করতে পারবে। জায়োনিস্ট আন্দোলন বিশেষ করে ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণা এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হোলোকাস্টের পর ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। এই সময়ের মধ্যে অনেক ইহুদি ফিলিস্তিনে অভিবাসন শুরু করেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জায়োনিজমের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়।

তবে, জায়োনিজমকে ঘিরে বিভিন্ন বিতর্কও রয়েছে। অনেকেই এটিকে একটি উপনিবেশবাদী আন্দোলন হিসেবে সমালোচনা করেন, যা ফিলিস্তিনি জনগণের ভূমি এবং অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জায়োনিজমের কারণে ফিলিস্তিনি জনগণের বাস্তুচ্যুতি এবং ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের সূচনা হয়, যা আজও চলমান। জায়োনিস্ট আন্দোলনের ভেতরে বিভিন্ন মতভেদও রয়েছে; যেমন, কিছু জায়োনিস্ট শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে, যেখানে অন্যরা কঠোরভাবে ইহুদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং স্বার্থরক্ষার পক্ষে। তাই জায়োনিজম শুধু একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নয়, বরং এটি একটি জটিল রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ যা ইহুদি জাতির ইতিহাস ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির সাথে গভীরভাবে জড়িত।

জায়োনিজম একটি বহুমাত্রিক এবং জটিল আন্দোলন, যা ইহুদি জনগণের জন্য একটি নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু এটি শুধু একটি রাজনৈতিক আন্দোলনই নয়; বরং একটি সামাজিক, ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা ইহুদি জাতির ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। জায়োনিজমের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে এর বিভিন্ন স্তর ও এর প্রভাব সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক দিক

জায়োনিজম মূলত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯শ শতাব্দীতে ইউরোপে জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থানের সময়, ইহুদি জনগণও নিজেদের জন্য একটি জাতি-রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে। এই চেতনা থেকে জায়োনিস্ট আন্দোলনের সূচনা হয়। থিওডোর হার্জল, আধুনিক জায়োনিজমের অন্যতম প্রবক্তা, এই আন্দোলনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার লেখা “দ্য জুইশ স্টেট” বইটি ইহুদি জনগণের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ধারণাকে আরও জোরালো করে। জায়োনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে ইহুদি জনগণ নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক

জায়োনিজমের একটি ধর্মীয় দিকও রয়েছে, যা ইহুদি ধর্মের মূলে প্রোথিত। ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থ তোরাহ অনুযায়ী, ইহুদিদের প্রাচীন ভূমি হলো ক্যানান, যা বর্তমানে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন হিসেবে পরিচিত। জায়োনিজম এই ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং ইহুদি জনগণকে তাদের পূর্বপুরুষের ভূমিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। যদিও শুরুতে কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী জায়োনিজমের বিরোধিতা করেছিল, পরে অনেক ধর্মীয় ইহুদি গোষ্ঠী এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায়, কারণ তারা এটি মেসিয়াহর আগমনের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করে।

ঐতিহাসিক দিক

ঐতিহাসিকভাবে, জায়োনিজম ইহুদি জনগণের দীর্ঘদিনের নিপীড়ন এবং বিতাড়নের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে ওঠে। ইউরোপে ক্রমবর্ধমান অ্যান্টিসেমিটিজম, বিশেষ করে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে পোগ্রোমস, ইহুদি জনগণের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা এবং নিজেদের জন্য একটি নিরাপদ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। জায়োনিজম এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জন্ম নেয় এবং পরবর্তীতে এটি ইহুদি জনগণের স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক

জায়োনিস্ট আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে, ইহুদি জনগণ ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন শুরু করে এবং তারা সেখানে কৃষি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। এটি “প্রথম আলিয়া” নামে পরিচিত, যা ১৮৮২-১৯০৩ সালের মধ্যে ঘটে। জায়োনিস্টদের লক্ষ্য ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইহুদি সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে ইহুদি জনগণ নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতির বিস্তার ঘটে এবং এটি ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি করে।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক দিক

জায়োনিজম শুধুমাত্র একটি অভ্যন্তরীণ ইহুদি আন্দোলন ছিল না; বরং এটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অংশ হয়ে ওঠে। ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণা, যেখানে ব্রিটিশ সরকার ইহুদি জনগণের জন্য একটি জাতীয় গৃহ প্রতিষ্ঠার সমর্থন জানায়, জায়োনিজমকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়। এরপরের ঘটনাপ্রবাহ, যেমন ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের ফিলিস্তিন বিভাজন পরিকল্পনা এবং ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলের স্বাধীনতা ঘোষণা, জায়োনিস্ট আন্দোলনের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সফলতার প্রতিফলন।

বিতর্ক ও সমালোচনা

জায়োনিজমের জন্ম এবং বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর বিরোধিতা এবং সমালোচনাও বৃদ্ধি পায়। অনেক আরব এবং মুসলিম গোষ্ঠী জায়োনিজমকে উপনিবেশবাদী এবং সম্প্রসারণবাদী আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করে। ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি ইসরায়েলের আচরণ এবং তাদের ভূমি দখল নিয়ে বিতর্ক জায়োনিজমকে কেন্দ্র করে চলমান। জায়োনিস্ট আন্দোলন ফিলিস্তিনি জনগণের বাস্তুচ্যুতি এবং সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের জন্য দায়ী বলে সমালোচনা করা হয়।

জায়োনিজমের ভেতরকার মতভেদ

জায়োনিজম নিজেই বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত। একটি অংশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে, যা ইহুদি এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে সহাবস্থান নিশ্চিত করতে চায়। অন্যদিকে, কিছু জায়োনিস্ট গোষ্ঠী কঠোরভাবে ইহুদি জাতির নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষে, যা অনেক সময় ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে। জায়োনিস্ট আন্দোলনের ভেতরকার এই মতভেদ এর ভবিষ্যৎ কৌশল এবং নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জায়োনিজমের এই বহুমুখী দিকগুলো একটি সমৃদ্ধ, কিন্তু জটিল ও বিতর্কিত ইতিহাসের দিক নির্দেশ করে। এটি ইহুদি জাতির আত্মপরিচয় এবং নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, একইসঙ্গে এটি ফিলিস্তিনি জনগণের দুঃখ-কষ্ট এবং মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘস্থায়ী সংকটের কারণও।

বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের ভূমিকা

১৮৯৭ সালে শুরু হওয়া যায়নিজম আন্দোলনের ফলে ইহুদীরা নতুন করে প্রস্তুতি শুরু করে আরবে প্রবেশের। পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছিলাম ইহুদিরা ব্যবসায়ী এবং পণ্য বিক্রির অসাধারণ কৌশল রপ্ত করার কারণে আর্থিকভাবে কখনোই তারা অসচ্ছল ছিল না। তার উপর শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে শিক্ষা এবং গবেষণা তেও বেশ উঁচু স্তরের সফলতা লাভ করে। যার ফলে ইউরোপের সাধারণ ইহুদীরা কোন ঠাসা হয়ে থাকলেও উচ্চশিক্ষিত গবেষক এবং ব্যবসায়ী ইহুদিরা মোটামুটি বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে আরোহন করতে পেরেছিল। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তারা শুধু গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করেই থেমে যায়নি। নিজেদের ভেতর আবাসনের জন্য ভিতরে ভিতরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে মোটামুটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তাদেরকে আফ্রিকার উগান্ডায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। ঠিক এমন সময় সাপে বর হয়ে আসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যুক্তরাজ্য নিজেদের অস্ত্রকে সুরক্ষিত রাখতে এক ধরনের গ্লিসারিন ব্যবহার করত। আর যা আমদানি করা হতো মূলত জার্মান থেকে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি যুক্তরাজ্যের বিপক্ষে থাকলে তারা গ্লিসারিন সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়। আর এতে বিপদে পড়ে যায় যুক্তরাজ্য। ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে একজন ইহুদি গবেষক এবং ব্যবসায়ী। তার নাম চাইম ওয়াইজ ম্যান। আর তিনি ছিলেন জায়োনিজম আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

চাইম ওয়াইজ ম্যান অস্ত্র সুরক্ষিত রাখতে গ্লিসারিনের বিকল্প হিসেবে অ্যাসিটোন নামে এক ধরনের পদার্থের আবিষ্কার করে দেন যুক্তরাজ্যকে। এছাড়াও তিনি যুক্তরাজ্যকে বিশাল আর্থিক সহায়তাও প্রদান করেন। ওয়াইজম্যানের এমন অভূতপূর্ব সাহায্যের কারণে যুক্তরাজ্য ও তার মিত্ররা অনেক বেশি খুশি হন এবং যুদ্ধের পর তারা ওয়াইজম্যান কে পুরস্কৃত করতে চান। কিন্তু তখন ওয়াইজম্যান জানান তার জন্য একমাত্র পুরস্কার হবে তাদের প্রমিস ল্যান্ড তথা ফিলিস্তিনে তাদের বসবাসের সুযোগ করে দেওয়া। ওয়াইজম্যানের এমন মোক্ষম চালে পুরো ইউরোপ কাবু হয়ে পড়ে। এরপর তারা ইহুদীদের উগান্ডায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসে ফিলিস্তিনে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে।

ফিলিস্তেনের উপর আমেরিকার হস্তক্ষেপ শুরু এবং ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

ফিলিস্তিন ছিল সে সময় ওসমানী সালতানাতের অধীনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তুরস্কের ক্ষমতা তখন একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগে সদ্ব্যবহার করে ধাপে ধাপে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে শুরু করে ইহুদীরা। প্রথম দিকে তারা ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে ঘর ভাড়া করে নিয়ে থাকা শুরু করত। তারপর বেশি দামের লোভ দেখিয়ে সেসব ঘর কিনে নিতে থাকে এক এক করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর সারা বিশ্বের একচ্ছত্র ক্ষমতা যখন ইউরোপীয়দের হাতে চলে আসে তখন ইহুদীরা তাদের আসল চেহারা দেখাতে শুরু করে। সংখ্যায় সামান্য হলেও তারা স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের উপর জোর খাটিয়ে দখল শুরু করে। সে সময় ফিলিস্তিনিরা ইহুদিদের উচ্ছেদ করা শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় এসে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে। এবং পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয় পুরো ফিলিস্তিনের ৫৫ ভাগ জুড়ে থাকবে ফিলিস্তিনিরা এবং বাকি ৪৫ ভাগ জুড়ে থাকবে ইহুদীরা।

আমেরিকার এমন একক সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিনেরা সহ গোটা আরব বিশ্ব রাগে ফেটে পড়ে। ১২ কোটি ফিলিস্তিনির জন্য ৫৫ ভাগ জায়গা রেখে মাত্র 6 লাখ ইহুদীর জন্য ৪৫ ভাগ জায়গা বরাদ্দ করে দেওয়া কতবড় ধৃষ্টতা এবং কূটনৈতিক চাল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতিসংঘের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের বৈধতা দেওয়ার পর পরেই ইহুদীরা নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলকে ইসরাইল নামে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়। আর নব্য গঠিত এ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদ লাভ করেন চাইম ওয়াইজম্যান। ইজরায়েল রাষ্ট্র ঘোষনার ছয় মিনিট এর মাথায় আমেরিকা তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে দেয়। এভাবেই একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে ইহুদী তথা ইসরাইল।

ইসরাইল কিভাবে বিশ্বের পরাশক্তি হলো

তবে এটা মোটামুটি একটা বিস্ময়কর বিষয় যে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একটি রাষ্ট্র কিভাবে এত দ্রুত সামরিকভাবে, আর্থিকভাবে এবং প্রযুক্তিগতভাবে এতটাই শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলো! তবে খুব গভীরভাবে যদি আমরা ইহুদীদের ইতিহাসের দিকে আলোকপাত করি, তাহলে মূল চারটি কারণ উঠে আসে। যেসব কারণে তারা 75 বছর বয়সেই ইহুদীরা তথা ইসরাইল পৃথিবীর হত্যা কর্তায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিণত হয়েছে।

১। মাত্র ৭৫ বছর বয়সেই ইসরাইল পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রথম কারণ হলো তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা। ইহুদীরা কিন্তু একদম শুরু থেকেই ব্যবসায়ী ছিল। ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের সাথে পেরে ওঠা কোন যুগেই কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্যবসায়ী তাদের নানার কৌশল এবং হঠকারিতার প্রমাণ যায় ইতিহাসে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সুদ যুক্ত লেনদেনের ব্যবস্থা ইহুদীদেরই আবিষ্কার। আজকের বিশ্বে আমরা যত বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান নাম দেখি। হোক সেটা কোকাকোলা, পেপসি কিংবা ফেসবুক, গুগল, অ্যাপল মাইক্রোসফট বা পেপাল এর মত প্রতিষ্ঠান। সবকিছুই ইহুদীদের প্রতিষ্ঠিত। এবং এসবগুলো ইহুদিদের দ্বারাই পরিচালিত। সুতরাং অর্থনৈতিক বিশাল সক্ষমতাই তাদের এত দ্রুত শক্তিশালী হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ একটি।

২। ইহুদিদের এত দ্রুত প্রসার লাভ করার দ্বিতীয় কারণটি হল তাদের শিক্ষা। যাযাবরের মতো পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো ইহুদীরা একটা জিনিস খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে যে কোন সমাজে স্থায়ী হবার জন্য শুধুমাত্র অর্থই থাকলে হবে না। থাকতে হবে না সর্ব বিষয়ে জ্ঞানের আলো। তাই তারা হাজার হাজার বছর ধরে যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন শিক্ষা এবং গবেষণা থেকে বিরত থাকেনি। তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও ইহুদিদের কেউ না কেউ কিংবা কোন না কোন সমাজের নেতৃস্থানীয় আসনে বসেছিল শুধুমাত্র মেধার জোরে। ইসরাইল যখন প্রতিষ্ঠা পায় তখন সর্বপ্রথম তারা অত্যাধুনিক সব গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা শুরু করে। এমন কি কেউ নিজ উদ্যোগে গবেষণা করতে চাইলে সরকার এর পক্ষ থেকে সর্ব ধরনের সহযোগিতা করা হবে এমন নিয়ম ও জারি করা হয়। তাই তরুণ সমাজ নানান গবেষণায় লিপ্ত হয়ে প্রযুক্তিগতভাবে ইজরাইলকে আকাশচুম্বী সফলতা এনে দেয়।

৩। তিন নম্বর যে কারণটিকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি তাহলে আমেরিকা। ইসরাইলের সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ইসরাইলের যত রকমের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়েছে তা বিনা সংকোচে বিনা প্রশ্নে আমেরিকা করে এসেছে। শুরুতে নিজ স্বার্থে ইসরাইলকে সহযোগিতা করে আসলেও বর্তমান পরিস্থিতি আমাদেরকে জানান দিচ্ছে একটি ভিন্ন কথা। কেননা এখন খোদ আমেরিকায় হয়ে উঠেছে ইজরাইলের হাতের পুতুল। আমেরিকা কে যদি কেউ বিশ্ব পরাশক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখতে পারে, তাহলে সেটা একমাত্র ইসরাইলই পারে। আমেরিকার মধ্যে যত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা মূলত ইহুদীদের থেকে অনুমতি নিয়েই না হয়। একদা যে দেশকে ছেলের মতো করে লালন-পালন করেছিল আমেরিকা। আজ সেদেশই বাবা হয়ে মাথায় চড়ে বসেছে অ্যামেরিকার।

৪। চতুর্থ কারণ হিসেবে বলা যায় বায়তুল মুকাদ্দাস। হয়তো এটা শোনার পর আপনি অবাক হচ্ছেন। আপনি হয়তো ভাবছেন বায়তুল মুকাদ্দাস কিভাবে ইজরাইলের পরাশক্তি হয়ে ওঠার পেছনে কারণ হতে পারে। এ কথা আমরা সবাই জানি যে বায়তুল মুকাদ্দাস তথা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পৃথিবীর অন্যতম পবিত্র একটি ভূমি। তবে এভূমি যেমন পবিত্র তেমন ভৌগোলিকভাবেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আর এ ব্যাপারে অনেক ঐতিহাসিকগণই একমত পোষণ করেছেন। যে যুগে যুগে যে সম্প্রদায়ের হাত ধরে বায়তুল মুকাদ্দাস এর শাসনভার ছিল সে যুগে তারাই পৃথিবী শাসন করেছে। উদাহরণস্বরূপ ঈসা আলাইহিস সালাম এর আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে ইহুদিদের রাজত্ব ছিল। সে সময় তাদের বসবাস ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে।

তখন তাদেরই আইন ছিল পৃথিবীবাসীর জন্য শিরোধার্য। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের পরে রোমান এবং পারস্যের সম্রাট যখন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে তখন তারা পুরো পৃথিবী শাসন করতে থাকে। কেননা বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল তখনকার পারস্যের অধীনে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পর মুসলিমরা যখন বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে তখন অর্ধ বিশ্বে মুসলমানদের পতাকা উড্ডয়ন ছিল। এভাবে ঘটনা পরিক্রমায় যখন যে গোষ্টি বা ধর্ম এর অনুসারীদের হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল তখন তারাই পৃথিবীর পরাশক্তি হিসেবে পরিণত হয়েছিল। তাইতো হাজার হাজার বছর ধরে বায়তুল মুকাদ্দাস কে ঘিরে এত লড়াই এত যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে এসেছে। আর সে কারণে ঐতিহাসিকদের সাথে একমত হয়ে এটা বলাই যায় যে বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিকার ইজরাইলকে সুপার পাওয়ারে পরিণত করার পেছনে অন্যতম একটি কারণ এবং আলাদা ভূমিকা পালন করেছে।

ইসরাইলের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি?

আমাদের মধ্যে অনেকেই এ ধারণা পোষণ করেন যে ইজরাইল শুধুমাত্র তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করার জন্যই বুঝি ফিলিস্তিনিদের উপর এমন নির্মম অত্যাচার করে চলেছে। তাদের এত ষড়যন্ত্র এবং এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুধুমাত্র ফিলিস্তিন কে পূর্ন কব্জা করার জন্যই বুঝি। যারা এ ধারণ পোষণ করেন, তারা এবার চমকে উঠবেন ইজরাইলের আসল চেহারা দেখে। কেননা যে ইসরাইল অল্প দিনেই ফিলিস্তিনের ৮০ ভাগ অঞ্চল দখল করে নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে, তাদের কাছে বাকি ২০ ভাগ দখল করা কোন ব্যাপারই না। কিন্তু আশ্চর্য হলেও অবাক করা চরম সত্য হলো তারা কখনই এই বাকি অঞ্চল দখল করবে না। কারণ তাদের নিত্য নতুন যত অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরি হচ্ছে সেগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার এর চেয়ে ভালো অপশন তাদের হাতে আর নেই। যেকোনো ধরনের গিনিপি পরীক্ষা চালানোর জন্য এ অঞ্চলে মুসলিম বসতি ধরে রাখবে এবং নানামুখী নির্যাতন চালিয়ে যাবে। এবার প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে ইসরাইলের উদ্দেশ্য বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

ভূমির দাবি এবং আল-আকসা মসজিদের গুরুত্ব

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ইসরাইলিদের বর্তমান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আল-আকসা মসজিদ ও তার আশেপাশের অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। আল-আকসা মসজিদ মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্র স্থান এবং ইসলামিক বিশ্বাস অনুযায়ী, এই স্থানেই নবী মুহাম্মদ (সা.) মিরাজের সফর করেছিলেন। তাই মুসলিমদের কাছে এই স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসরাইলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন পূর্ব জেরুজালেমে বসতি স্থাপন এবং আল-আকসা মসজিদের আশেপাশের এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করার চেষ্টা মুসলিম বিশ্বে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামের আলোকে, এই কর্মকাণ্ডকে মুসলিমদের প্রতি এক ধরনের আক্রমণাত্মক মনোভাব হিসেবে দেখা হয়, যা শান্তির পরিপন্থী।

গ্রেটার ইসরাইলের ধারণা

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অনেক মুসলিম পণ্ডিত এবং নেতা মনে করেন যে ইসরাইলের একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো “গ্রেটার ইসরাইল” প্রতিষ্ঠা করা। এই ধারণাটি মূলত প্রাচীন বাইবেলের প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে, যেখানে ইহুদি জনগণের জন্য একটি বৃহত্তর ভূখণ্ডের কথা বলা হয়েছে। এই ভূখণ্ডটি বর্তমান ইসরাইলের বাইরেও বিস্তৃত এবং এটি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে। মুসলিমদের মধ্যে এই ধারণা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে, কারণ এটি আঞ্চলিক অস্থিরতা এবং সংঘাতের কারণ হতে পারে। ইসলামের আলোকে, এই ধরনের ভূখণ্ড সম্প্রসারণ এবং এর পেছনে থাকা উদ্দেশ্যকে ন্যায়সঙ্গত নয় বলে মনে করা হয়, কারণ এটি অন্য জাতি এবং ধর্মের মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ফেলে।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার প্রশ্ন

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ইসরাইলের বর্তমান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার খর্ব করা। ইসরাইলের নীতিগুলি, বিশেষ করে পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় বসতি স্থাপন, সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন, মুসলিম বিশ্বের অনেক অংশে নিন্দিত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে, এই ধরনের দখলদারি এবং অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করা একটি বড় অন্যায়, এবং এটি শান্তি ও সাম্যের পরিপন্থী। মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিনিরা তাদের ভাই হিসেবে বিবেচিত হয়, এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন একটি ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

ধর্মীয় সংঘাত এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস

ইসলামের বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, শেষ সময়ে ইসরাইলিদের একটি বড় ভূমিকা থাকবে এবং তারা মুসলিমদের সঙ্গে সংঘাতে জড়াবে। কিছু ইসলামিক পণ্ডিত মনে করেন যে, ইসরাইলের বর্তমান কর্মকাণ্ড এবং মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সম্পর্কিত। ইসলামের আলোকে, মুসলিমদেরকে সজাগ থাকতে এবং নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রস্তত থাকতে বলা হয়েছে। তবে, ইসলাম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষেও গুরুত্ব দেয়, এবং সংঘাত এড়ানোর উপদেশ দেয়।

শান্তির গুরুত্ব এবং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম শান্তির ধর্ম, এবং এটি সবসময় ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা এবং মানবাধিকারকে সমর্থন করে। ইসরাইলিদের বর্তমান উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, ইসলাম তাদের কর্মকাণ্ডের নৈতিকতা এবং মানবতার প্রতি তাদের আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। মুসলমানদের জন্য, অন্য জাতি এবং ধর্মের মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং ন্যায়ের পথে চলার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসরাইলের কর্মকাণ্ডকে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে, শান্তি এবং মানবাধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে দেখা যায়। ইসলামের আলোকে, ইসরাইলের বর্তমান উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ডকে ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা হয়, এবং মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, এবং রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য সচেতন ও সক্রিয় হতে উৎসাহিত করা হয়।

মূলত ইসরাইলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী শাসন করা। শয়তানের রাজত্ব কায়েম করা। ইহুদিরা অপেক্ষা করছে তাদের দাজ্জালের আগমনের জন্য। আপনারা হয়তো জানেন দাজ্জালকে তারা মসিহা নামে স্মরণ করে। ইহুদীরা বিশ্বাস করে এই মসিহা আগমন করে সমগ্র বিশ্ব দখল করে নিবে। আর তার শাসনভার তুলে দিবে ইহুদীদের হাতে। বস্তুত চার হাজার বছর এর পুরনো এই ধর্মের পূজারীরা সবসময় পথভ্রষ্ট ছিল। যুগে যুগে মহান রাব্বুল আলামিন এদেরকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে অসংখ্য নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। অথচ তারা বেশি দিন সৎপথ অবলম্বন করে থাকতে পারেনি। এমনকি নবীদের জীবদ্দশায় তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও নবী হত্যার মতো জঘন্য পাপও তারা করেছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কেউ তারা হত্যার চেষ্টা করেছিল। যিনি পরে আল্লাহ তায়ালার অশেষ কুদরতে আসমানে উঠে গিয়েছিল।

ইহুদি জাতি এবং ইসরাইল নিয়ে বর্তমান মুসলিমদের করণীয় হলো ধৈর্য, সংযম এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। মুসলিমদের উচিত কোরআনের শিক্ষার আলোকে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে অটল থাকা। ইহুদি জাতি বা ইসরাইলের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ হলে, তা ন্যায়বিচার ও সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করা উচিত। ইসলামে যুদ্ধ বা সংঘাত সর্বদা শেষ উপায় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং মুসলিমদের উচিত ন্যায়, মানবাধিকার এবং সংলাপের ওপর জোর দিয়ে সমস্যাগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজা। মুসলিম উম্মাহর উচিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তাদের ঐক্য বজায় রাখা এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তাদের নীতি ও আদর্শের প্রতি অবিচল থাকা, যাতে তারা বর্তমান পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ও সম্মানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে।

মানবজাতির জন্য বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দেওয়া, এই ইহুদি ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যথায় এদের ষড়যন্ত্রে পৃথিবী ধীরে ধীরে পরিণত হবে মনুষ্যত্ব বিহীন এক বিরাণ ভূমিতে।

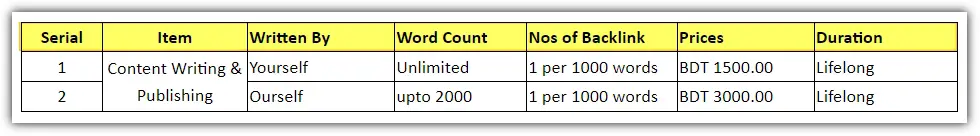

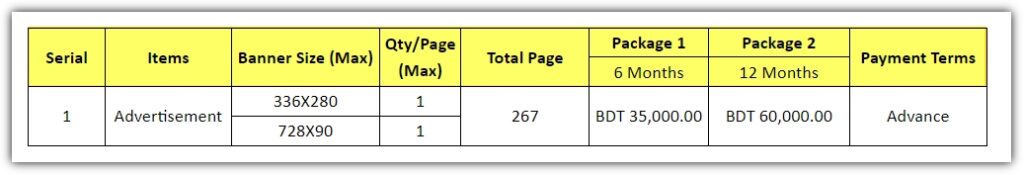

এছাড়া যারা আমাদের ব্লগ থেকে লেখা পাবলিশ করে ব্যাক-লিংক নিতে আগ্রহী তাদের জন্যেও রয়েছে আকর্ষণীয় অফারঃ

এছাড়া যারা আমাদের ব্লগ থেকে লেখা পাবলিশ করে ব্যাক-লিংক নিতে আগ্রহী তাদের জন্যেও রয়েছে আকর্ষণীয় অফারঃ